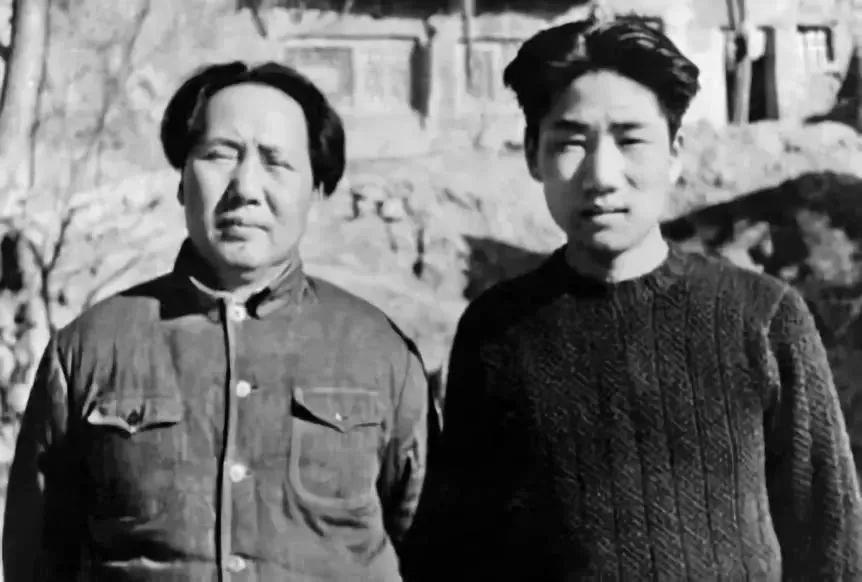

1949年10月14日傍晚,中南海灯火通明。三天前才举行完开国大典,文件堆得比桌子还高,可毛泽东偏偏放下电报和报告,仔细端详一张红色的请帖。那是儿子毛岸英送来的来宾名单,娟秀的字迹写满一半,落款却只见邓颖超、康克清、李光前几位“女将”股票配资一览表最新,连周恩来、朱德、刘少奇的名字都没影。毛泽东眯起眼,笑着摇头:“你岳母可真会选人,她请一半,我再补一半,不然外面不得说我小气?”

新中国的第一个月,国家大事环绕耳边,毛泽东却抽空操心起儿子的婚礼,这在外人看来有些意外。不过了解他的人都知道,他对子女婚事一向主张“志同道合”,其余条件次之。刘思齐正是他认可的那类年轻人——出身烈士家庭,意志坚韧,读书用功,性格干净利落。

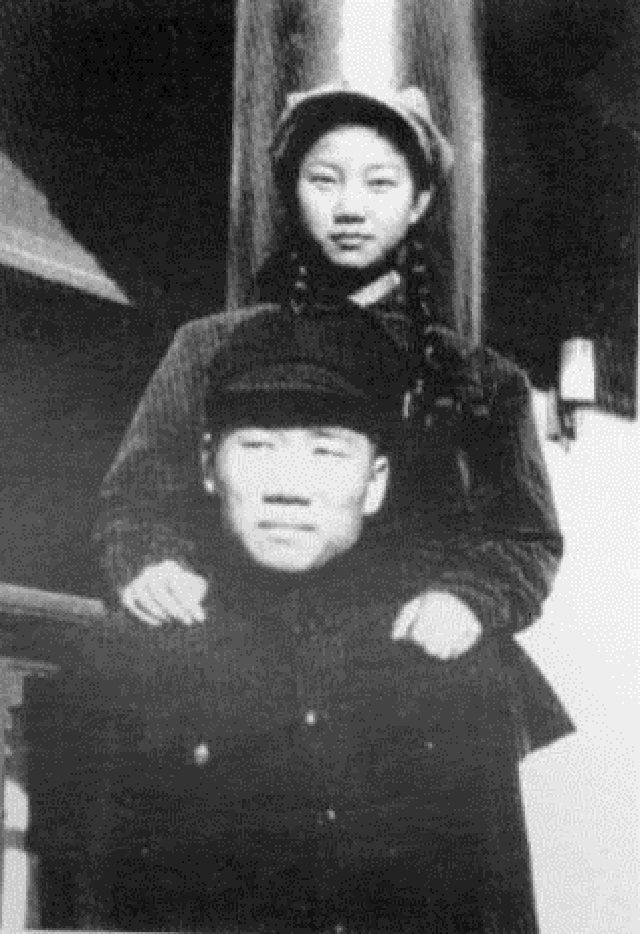

两人的初见并不浪漫:1938年春节,延安中央党校礼堂的后台挤满了演员,八岁的刘思齐穿着补丁衣服演孤女,被毛泽东一眼相中。老人家当场提议认这个“干女儿”。一句玩笑,埋下了多年后的情缘。再碰面已是1946年,刘思齐16岁,毛岸英24岁。西北风吹得刺骨,窑洞里却因为青年男女的寒暄平添几分暖意。刘思齐回忆那晚:“他总把我当小妹妹,我却觉得他的稳重让人安心。”

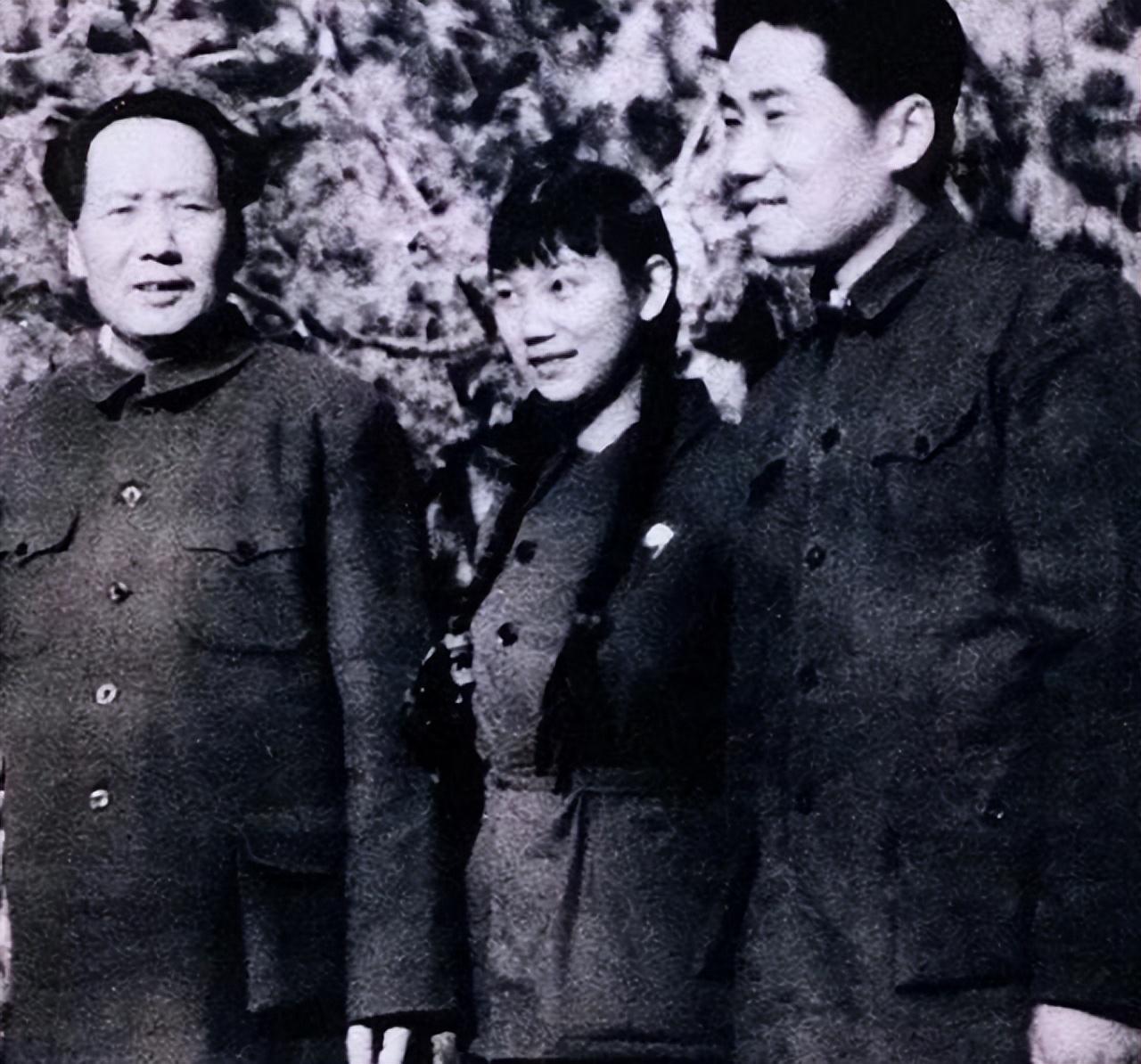

1948年春,西柏坡进入最紧张的决战阶段。白天讨论作战方案,夜里毛岸英常去北方大学找思齐借书。小山沟里传出的笑声,被老干部戏称“战地恋歌”。感情升温,自然躲不过“媒婆”。一次午饭,邓颖超把勺子轻轻一放:“主席,岸英年纪不小了,该成家啦!”毛泽东半开玩笑:“解放区提倡自由恋爱,你们这是给我儿子拉媒?”众人一笑,事情就此迈出第一步。

订婚并不复杂,却绕不开母亲张文秋这一关。1948年9月,刘少奇安排两位“老友”在西柏坡碰面。毛泽东先问一句:“文秋同志,我们谈点家事行不?”张文秋点头。随后一句“孩子们是真心的,我支持”让毛泽东彻底放下心。半个小时后,订婚一锤定音,连喜糖口味都决定了——西柏坡缺白糖,只能用红薯干代替。

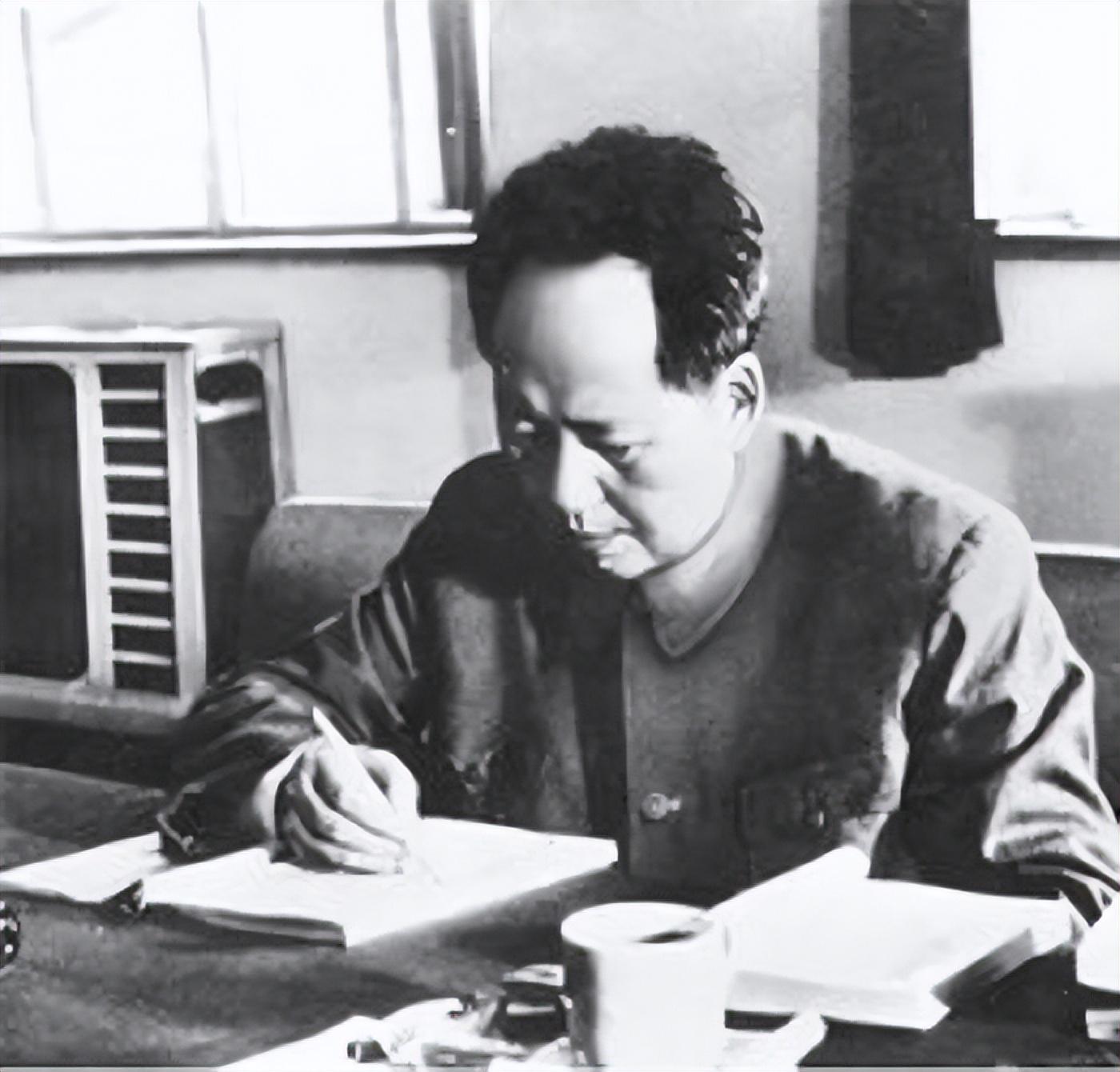

问题马上来了:毛岸英急着完婚,毛泽东却要卡“法定年龄”。他把公文包往桌上一拍:“我们有纪律,岁数不到就不能结。”毛岸英争辩:“别人都提前。”毛泽东抬头:“谁让你是毛泽东的儿子!”年轻人闷头出门,冷静几天后认栽。倒是刘思齐体谅:“等到共和国成立,再办也不迟。”

10月1日,礼炮响彻天安门。毛岸英向父亲提出15日完婚,理由直白:“国也立了,我们也成个家吧。”毛泽东答得干脆:“行!但要简朴。”新房是机关宿舍,两张薄被,一张是公家发的,一张是刘思齐掉线补丁的旧被。家具向同事东拼西借,连喜宴都是“大食堂改菜单”。

请帖名单把“节俭”做到了极致。张文秋怕惊动中央领导,只邀请几位革命姐妹。毛泽东看完发笑,又加上周恩来、朱德、刘少奇三位老伙计:“请帖我来补,你岳母请半份,我请半份,这样才热闹。”一句调侃,定下了婚宴的格局。

10月15日早晨,小雨淅沥。中南海勤政殿挂起两盏不算新的大红灯笼。礼堂里没有长队,没有唢呐,更没有奢华婚纱——新娘穿的是深蓝呢子上衣配灰裙,新郎仍是洗得发白的军装。毛泽东举杯走向张文秋:“感谢你教出好孩子,为了他们的日子,我们碰一杯。”来宾不过三十人,却坐得其乐融融。宴席主菜是狮子头和粉蒸肉,甜品则是北海酒酿元宵,桌子上连花生都没挑好大小。有人打趣“这么办喜酒也算天下第一简”,没人反驳。

典礼结束,毛泽东递上一件青色海军呢大衣:“家里实在拿不出值钱物件,这衣服算我的心意。岸英白天穿,晚上盖被子,两个人都能用。”众人轰然大笑。刘思齐接过大衣,低声一句“谢谢爸爸”,毛泽东摆手:“都是自家孩子,别客气。”

新婚仅半月,毛岸英主动申请到北京昌平某铜厂实习。车间温度五百度,两班倒,窝窝头冷得像石头,他却从不声张“我是主席儿子”。工友们只知道他陕西口音很浓,说话爱加一句“俄大让俄来”。有人同情:“你家肯定穷吧?”他笑得豪爽:“家里不穷,苦活儿得有人干。”

1950年10月,他递交志愿书参军赴朝。刘思齐送到郊外,强忍泪水叮嘱:“注意安全。”毛岸英拍了拍她的肩:“放心,哪能让你守寡?”火车久久鸣笛,汽笛声淹没最后一句“我会回来的”。

1951年初冬,北京铜厂门房来了两位中办干部,询问毛岸英的工作表现。工人们七嘴八舌:“他人不错,就是太拼命。”话音未落,干部眼睛发红:“告诉大家一个情况,毛岸英已经在朝鲜牺牲。”车间刹那安静,谁也没料到天天同吃同住的人竟是主席之子。老工人颤声说:“怪不得他总说‘要懂得工农业’。”

从婚礼到牺牲,只隔短短一年多。毛泽东为儿子的婚事精打细算,却没预料到喜事如此短暂。毛岸英留下的那件海军呢大衣,刘思齐一直保存,她说:“雨天拿出来晒晒,像他陪在身边。”那句“你岳母请一半,我请另一半”的玩笑,也就成了毛家最难得的温馨记忆。

嘉创资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。